墨·徽墨名家:珍材取乐浪妙手惟潘翁

在中国文人心中,墨不是单纯的黑色,它可以和水调成焦、浓、重、淡、清五种颜色。

在书法和绘画中,笔法和墨法更是相互依存,不同的用墨,会直接影响到作品,更是有文人把佳墨比作将士的良马,足以彰显它的重要。

早在宋代,徽州,也就是现在的安徽黄山、宣城一带,是中国墨的制造中心,所以自古就有“天下墨业,尽在徽州”的说法。

徽墨在中国制墨史上产生了极其深远的影响,今天我们在苏轼诗作中一起了解一下。

苏轼爱墨,他不仅藏墨、赏墨,还喜欢亲自动手制墨。这首诗题目中的孙莘老,本名孙觉,他是苏轼的至交好友,二人志趣相投。

孙觉每次得到了好墨,都会想着苏轼,这次苏轼又收到他寄来的好墨,于是开心地写下了《孙莘老寄墨四首》,今天我们在头部首中节选八句来欣赏一下。

古代的墨是将松烟,也就是松木燃烧后凝结的烟灰,用胶类凝合,做成不同的形状。

徂徕,在如今的山东泰安,地处泰山的支脉,林木茂盛。因为长期制墨,徂徕山上已经没有生长多年的松树可以用了。

在唐朝时,河北易水一带以制墨闻名,后来由于北方松树资源的匮乏,制墨的工匠纷纷从易水迁徙到南方,易水就再也没有好的制墨良匠了。

接下来两句,诗人介绍了宋代制墨名家——安徽歙县人潘谷。潘谷制墨的原料取材于乐浪,也就是现在的朝鲜平壤。这样的制墨妙手,只有潘谷了。

他制作的墨妙在哪里呢?诗人说,他制墨用的胶是鱼鳔杵捣做成的胶,而不是寻常制墨采用的牛胶或者鹿胶。

墨的香味来源于珍贵的犀牛角,所以潘谷制作的墨,有“香彻肌骨,磨研至尽而香不败”的说法。

诗人接着说,潘谷制作出来的好墨,自己不敢使用,平常人也不能用。那这个墨到底是给谁用的呢?原来是被当作贡品了。

诗人在这里说,潘谷的墨送到了“蓬莱宫”中,把潘谷的墨比作仙人使用的物品,可见他对潘谷墨的推崇。

潘谷的墨从用材到技艺,都注定了它精良的品质,得到了当时文人士大夫的广泛赞誉。

宋朝时,文人的审美趣味提高,墨成为文人把玩的艺术品。今天我们就在相传是南宋画家刘松年创作的《西园雅集图》中一起来了解一下。

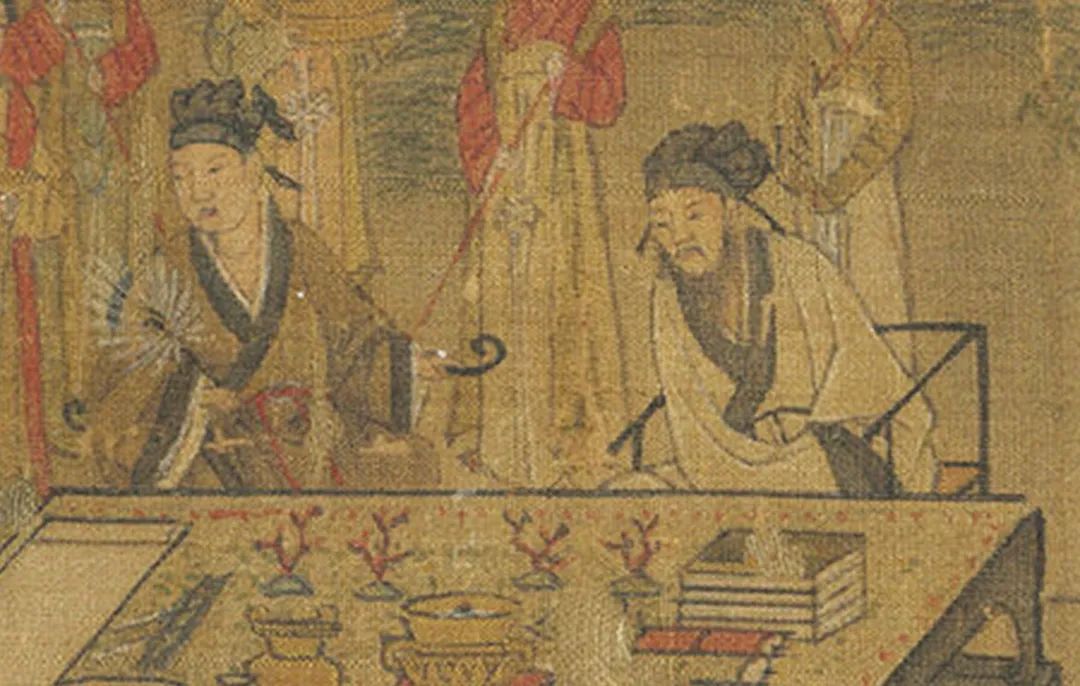

古代文人聚会通常被称为“雅集”,这幅画的题材源自北宋时在驸马王诜的西园里,举行的一场文人宴饮集会。

画中描绘了参加雅集的苏轼、黄庭坚、秦观等十六位文士,以山水为乐、游戏翰墨的聚会场景。

画幅中的人物被分为五组,我们今天重点来看一下蕞右侧的头部组——“观苏轼书法”。

这组人物围绕着湖岸边一方桌子展开,湖中野鸭结伴而游,湖畔文士宴饮游乐。

桌子左侧头戴东坡巾,手中执笔,倚案挥洒笔墨的人就是苏轼了。站在苏轼身侧,背着手的是画家蔡肇。

桌子后方坐着的两个人,分别是驸马王诜、词人李之仪,二人纷纷探出身子,十分认真地观看苏轼的书法。四人的身后,有侍从环绕。

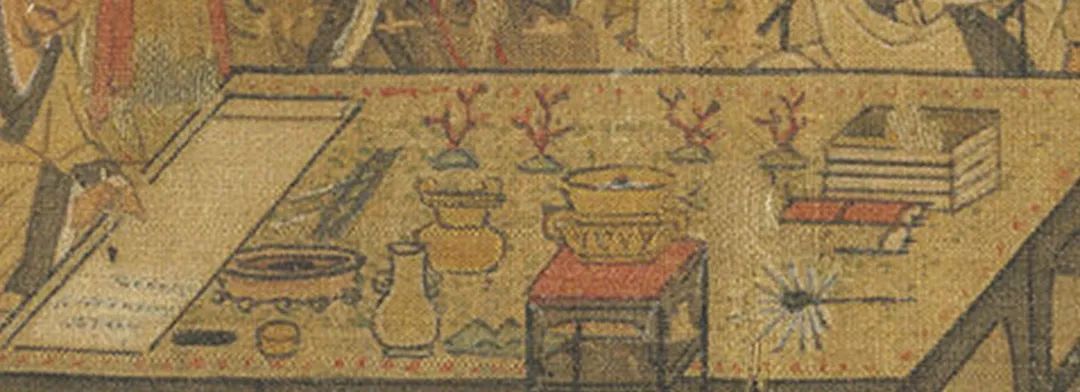

桌面上整齐地摆放着墨、纸、砚、书籍等文房器物和雅玩珍品,极具文人意趣。

古人用的墨,不同于现在的墨汁,而是需要加水研磨的墨锭。这种墨经过匠人们千杵万揉的捶打,如漆一样亮泽,用它写字作画,千百年后,墨迹依旧清晰,这正是墨千年不衰的原因所在。

一锭墨,凝结着制墨人虔诚的匠心和一生的执着。苏轼重墨,他主张不是人在磨墨,而是墨在磨砺人的性格品质的观点,点出了千年来文人和墨千丝万缕的情结,文士们用墨在纸绢上点画挥洒出中国的文化长河。

版权声明:本文由胡开文徽墨发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793