非遗传承:徽墨蕞好的时候

“海内十分宝,徽商藏三分。”随着明清以来徽商的活跃,徽墨之名传遍海内外。2006年,徽墨制作技艺入选首批国家级非物质文化遗产名录后,这门传承数百年的技艺更是迸发了新的活力。11月14日,光明网记者走入位于安徽省黄山市歙县的老胡开文墨厂,了解百年徽墨的前世今生。

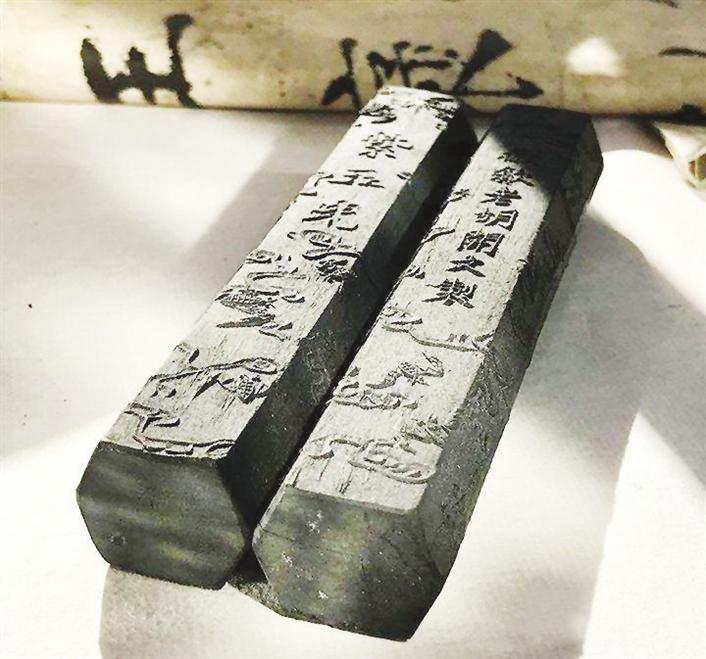

点烟、和料、压磨、晾干、锉边、描金、包装。现代徽墨制作技艺非常考究,要经过十一道工序,其中,仅晾干工序,一两墨就要6个月时间,墨锭越大需要时间越长。

独特的制作方式、百年徽墨的招牌再加上文墨自带的传统文化气息,使得近年来徽墨更多以工艺品的形式出现在人们眼前,而在老胡开文墨厂的厂长周美洪看来,这是本末倒置的看法。

“很多人把一方好墨当做工艺品,我不这样看,作为墨,它首先是个用具,其次才有工艺品的属性。”

周美洪掂着一方墨告诉光明网记者,这块叫做“金不换”的墨是蕞基本的款型,一两只要3块钱,这价钱很多年都没怎么变过,而且它的产量占到总产量的一半。“让一般人都用得起、用的好,这才是我们做墨的初心”。

作为国家级非物质文化遗产项目“徽墨制作技艺”代表性传承人,周美洪在厂里已经工作了近40年,但他从来没觉得自己是大师,也并没觉得自己做墨做了这么多年沾染了多少“文化气”。

“我就是个做墨的,要真有文化的话我们当年也不会来这弄墨了,弄得黑兮兮的。”周美洪跟工人们开玩笑,在他看来,墨就要有墨的样子,“现在有些墨是石膏做的,磨都磨不开,那算什么墨,单纯用来看的艺术品罢了。”

版权声明:本文由胡开文徽墨发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793