跟着非遗游歙县•墨

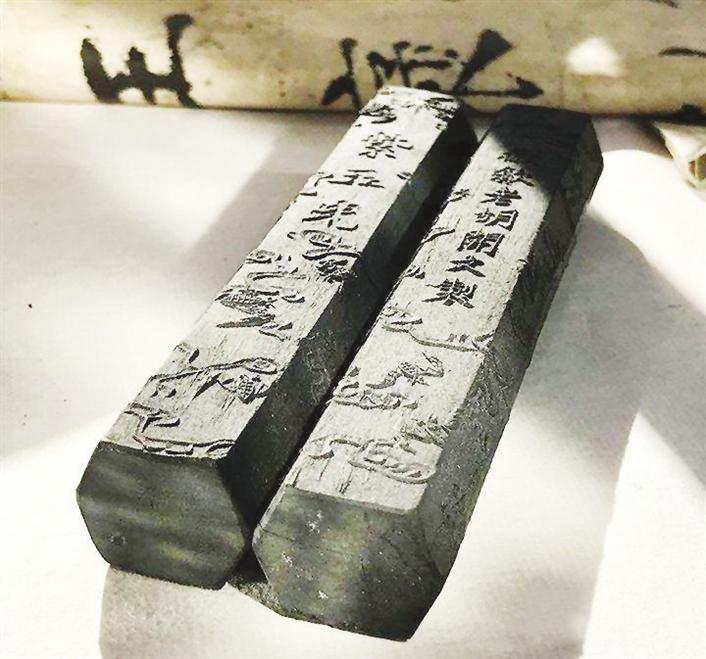

徽墨,即徽州墨,因产于古徽州府而得名。素有拈来轻、磨来清、嗅来馨、坚如玉、研无声的赞美。

一锭墨、一方砚、一管笔、一卷纸,从古至今都是文人墨客和收藏家的挚爱,是书画家的必备用品!作为享有“徽墨之都”美誉的歙县,这里的徽墨已流芳百世。让我们一起走进歙县,探访徽墨,感受徽州古城千年文化之美吧!

徽州毗邻浙江,成为真正意义上的近水楼台,其出产的木材、茶叶、生漆、桐油,以及著名的“新安四宝”:澄心堂纸、汪伯立笔、李廷珪墨、龙尾歙砚等,都源源不断地沿着新安江运往杭州。

江南古徽州的歙县为徽墨制造中心之一,且历代名家辈出。从现有史料来看,徽墨生产可追溯到唐代末期,由于安史之乱,大量北方墨工纷纷南迁,导致制墨中心南移。易州墨工奚超父子逃到江南歙州,见这里松林茂密、溪水清澈,便定居下来,重操制墨旧业,造出的墨“丰肌腻理,光泽如漆”。

南唐时,后主李煜得奚氏墨,视为珍宝,遂令其子廷珪为“墨务官”,并赐国姓李作为奖赏。

从此,歙州有“歙墨举世为尊”之誉,之后制墨高手纷纷涌现,徽州墨业进入头部个鼎盛期,故歙县一直享有“墨乡”、“墨都”之称。

宋元时期,墨工又在前人的基础上,在墨中添加药物制成药墨。由于药墨有治病养生的功效,因此人们用墨之余也开始了藏墨,墨开始向工艺品方向发展。

到了明清时期,徽墨的制作进入盛世阶段。随着社会经济的迅猛发展,产量激增,制墨技艺也不断进步,墨的图案绘刻和漆匣的装潢制作,都达到了登峰造极的境界,名工与名品层出不穷。

明代是徽墨的黄金时代。徽州制墨名坊多达一百余家,达到了“新都独以墨鸣,他方无能胜之。”的盛况。据明朝史料记载:“一两黄金一两墨。”徽墨配方非常讲究,动辄用上松烟、桐油烟、牛皮胶、麝香、冰片、金箔、珍珠粉等10余种名贵材料进行调配。

清代徽墨已经发展成集书法、绘画、雕刻、墨法、装帧于一体,成为一种综合性的艺术珍品。形成了曹素功、汪近圣、汪节庵、胡开文“四大制墨名家”。

其中汪近圣和胡开文两位都是徽州人。他们对徽墨在原有的基础上进行了改进创新,终于制成了有如“金不换”的文苑珍品。使徽墨形成了“落纸如漆,色泽黑润,经久不褪,纸笔不胶,香味浓郁,奉肌腻理”的特点。同治年间,胡开文墨庄崛起,“徽州胡开文”墨庄遍及全国,影响之大,横绝墨史。胡开文的“地球墨”于民国四年(1915)荣获“巴拿马博览会”金质奖和“南洋劝业会”优等奖。

当代以来,徽墨在继承传统工艺的基础上,创新、发展、恢复了茶墨、青墨、朱砂墨、五彩墨和古香古色的手卷墨的生产,并增添、开发了新的品种。另外,将墨锭制成各种艺术形态并施以五彩,嵌在锦匣当中,以供人们鉴藏,是现代制墨业的一大特色,也是中国现在高档的工艺美术品之一。

新中国成立后,在党和国家领导人的关心下,徽墨生产恢复和发展很快。1956年老胡开文、胡开文正记、胡开文顺记、胡开文仁山氏四家墨庄合并为地方国营歙县徽墨厂;1964年恢复了桐油烟墨的生产。1973年国家投资16万元扩建新厂房,并恢复了超漆烟墨生产。1981年投资5万元建立了化验室。1982年,歙县徽墨厂更名为“歙县老胡开文墨厂”。

版权声明:本文由胡开文徽墨发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793