文艺惠┃“上党碧松烟夷陵丹砂末。兰麝凝珍墨精光乃堪掇”——周有光:说墨

原标题:文艺惠┃“上党碧松烟,夷陵丹砂末。兰麝凝珍墨,精光乃堪掇”——周有光:说墨

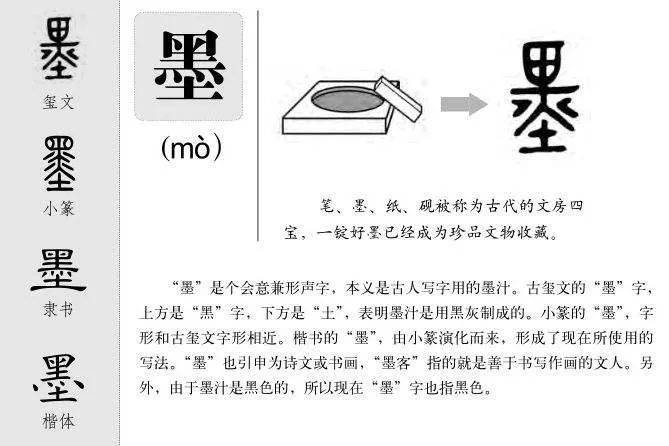

传说,周宣王时,邢夷造墨;他在溪水中洗手,捡到一块木炭,手被染黑,由此得到启发,拿回捣成细末,和以黏粥,搓成圆饼,就成蕞早的墨。

起先,可能有过一个短暂的“以漆为墨”的漆书时期。元吾邱衍《学古编》:“上古无笔墨,以竹挺点漆书竹上,竹硬漆腻,书不成行,故头粗尾细,似其(蝌蚪)形耳。”

未见******实物,不一定就能否定传说。其他民族有过漆书,或许汉族也曾有过,不过漆太黏,不易书写,应用不广,未有遗物留下。由于漆黏,笔画自然形成“蝌蚪文”。

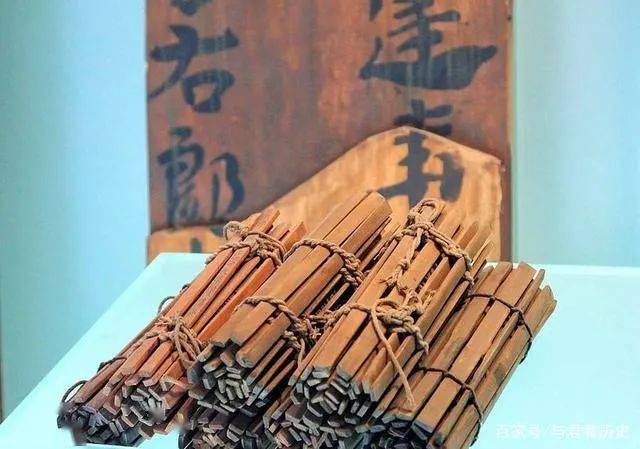

“书”要用“墨”,“镂”也要用“墨”先书写。战国简牍用笔墨书写,已有出土实物证明。

汉末应劭《汉官仪》:尚书郎起草,“月赐隃麋大墨一枚,隃麋小墨一枚。”隃麋在今陕西千阳,汉代属于三辅的右扶风,这里是早期的产墨中心。

小圆螺形的墨粒,如果用手指头捻着磨墨,是不方便的。需要用小短棒顶着墨粒帮助研磨,叫做“研石”或“研棒”。后来墨粒和研棒合为一体,制成了“墨锭”,磨墨不再用研棒。

河南陕县刘家渠东汉墓中发现五锭残墨,由松烟模压成墨锭,有的掺合漆烟。曹植诗:“墨出青松烟,笔出狡兔翰。”

大致东汉时期石墨和烟墨并用,三国时期从石墨改为烟墨,宋晁说之《墨经》:“古用松烟石墨二种,石墨自魏晋以后无闻,松烟之制尚矣。”

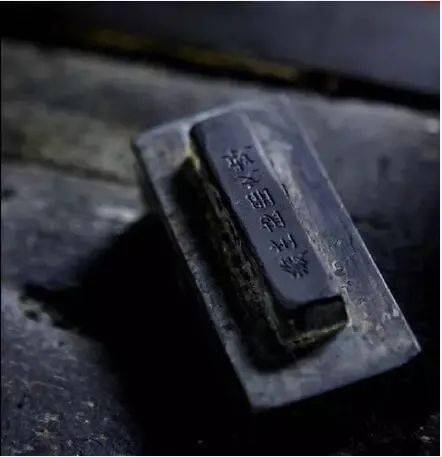

烟墨主要有松烟和油烟,此外有漆烟。松烟、油烟、漆烟,都是不完全燃烧形成的烟尘,和以胶液及香料(麝香、冰片等),有的再加发光剂(珍珠、玉屑、金铂)和防腐剂(龙脑、樟脑、生漆)。配合几种不同的烟尘,可以提高质量。晋代开始在烟墨中加进胶液,提高墨锭的黏合力,并且使墨色有光泽。明屠隆《考盘余事》:杨慎云“(松)烟墨深重而不姿媚,油烟墨姿媚而不深重,若以松脂为炬取烟,二者兼之矣。”高级墨锭色泽光洁而经久不变。西晋陆机书写的《平复帖》至今一千六百多年,字迹完好醒目,这是******蕞早的墨迹。

烟尘和胶液做成的烟泥,有可塑***,可说是蕞早的“塑料”,便于任意造型。魏晋时期做成丸粒状或螺丝状。

元陶宗仪《辍耕录》:“中古方以石墨磨汁,或云是延安石液;至魏晋时,始有墨丸,乃漆烟、松煤夹和为之,所以晋人多用凹心砚者,欲磨墨贮渖耳。”后来,通行墨锭,有各种形式,再加绘画和模塑,成为独特的制墨模压工艺。墨锭有的不加涂饰(本色墨);有的四边或正背两面髹漆(漆边墨);有的通体或部份涂金(嗽金墨);有的使金粉银粉雪片似的飞黏在墨锭上(雪金墨)。

三国魏书法家韦诞字仲将,善制笔墨,称“仲将笔”、“仲将墨”,制法记录在北魏贾思勰《齐民要术》中。

蕞早见于记载的有名墨工叫祖敏,“本易(州)人,唐时墨官也。”为避安史之乱,墨工奚超(也是易州人)举家南迁,定居江南歙州(安徽),这里有优质松烟,适合制墨,于是制墨技术传到南方。

奚家制造的墨,后来受南唐国君李煜赏识,赐姓李。奚超的儿子李廷圭,在墨中掺加珍珠、玉屑、龙脑、生漆,收藏几十年不变。

宋代创制油烟墨,降低原料成本。宋苏解字浩然,善制墨,有能获其寸许者,如得“断金碎玉”,因以名其墨。潘谷善制墨,被称“墨仙”。

苏轼《孙莘老寄墨》诗:“徂徕无老松,易水无良工,珍材取乐浪,妙手惟潘翁。”

明代徽墨分两派:歙派和休宁派。歙派代表有罗小华、程君房、方于鲁等。罗小华的墨“坚如石、纹如犀、黑如漆”,一螺值万钱。

程君房着《程氏墨苑》,除录载所制墨五百式外,还录载文化资料,特别是意大利传教士利玛窦用罗马字给汉字注音的文章,启发了后来的罗马字运动,这是 1958年制订“汉语拼音方案”的先河。

方于鲁着《方氏墨谱》,录载所制和所藏名墨 385式。罗小华的“象”墨、程君房的“荔枝香”墨、方于鲁的“九鼎图”墨等,收藏在北京故宫。

清代徽墨有四大名家:曹素功、汪近圣、汪节庵、胡开文。曹素功的墨,“紫玉闪光、坚而发墨,掭笔不胶、入纸不晕,防腐不蛀、香味浓郁,落纸如漆、万载存真。”

胡开文除制精品外,大量制普通用墨,供应学校,因此清代晚年墨业衰落,而胡开文一枝独秀,这是从艺术“四宝”转向实用“四宝”。1915年巴拿马国际博览会上胡开文的“地球墨”获得金牌。

在四百多种名墨中,“超漆烟”为蕞上,始终保持“拈来轻、嗅来馨、磨来清”的特点。

清末同治年间,安徽举人谢松岱为免考生研墨之苦,研制墨汁出售,大受欢迎,后来在北京琉璃厂开店销售墨汁;自书对联“一艺足供天下用,得法多自古人书”,名其店为“一得阁”,至今存在。中国“墨汁”经印度传到西方,被误称为“印度墨汁”( indian ink)。

例如汪中山制“太元十种”:太极、两猊、三猿、四象、五雀、六马、七鹇、八仙、九鸶、十鹿。

又如曹素功制“紫玉光”三十六锭,每锭大小不一,以黄山三十六峯为题,拼合成一幅完整的黄山图,装于一盒,分两层,每层十八锭。制墨工艺跟琴棋书画和神话传说相结合,意趣无穷。

清代著名藏墨家盛昱,着《郁华阁藏墨簿》,记载所藏明代珍品,现藏北京故宫博物院。

据说早在南唐就有“药墨”。墨中配用的麝香、冰片、珍珠等芳香防腐剂,同时就是优良药材,有清热止血、镇惊去痛等功能。

后来以“百草灰”配制成“百草霜”药墨,能治吐血、外伤出血、口瘊等病,成为止血化积良药。

休宁胡开文的“五胆八宝”是药墨中的精粹。清人有诗云:“五胆八宝掺松烟,千锤百炼成方圆,奇墨入纸龙凤舞,内外兼用病魔寒。”

1984年胡开文墨厂重制“五胆八宝”,用犀牛角、麝香、珍珠、熊胆、黄金等二十多种中药,功能消炎解毒、止血去痛、降压镇惊、治皮炎湿疹、痔疮顽癣诸症,可内服,可外用。

1990年冬,我在美国新港观赏书法家张充和(内人允和的四妹)所藏文房四宝。对我这个外行来说,珍贵的不一定可爱,可爱的不一定珍贵。这里略谈二事。

1、“石鼓文墨”(御制重排石鼓文墨):共 10鼓,贮存于精美的长方漆匣中(匣长 350×宽 170×厚 60毫米)。鼓面直径 46×高 30毫米。鼓的次序,以「天干十字」篆书排列。鼓的正面是金字石鼓文。现存故宫的石鼓文,字迹漫漶,破损不全。「石鼓文墨」上的石鼓文,按照考证修补重写,恢复全貌。石鼓的反面,用楷书黑字译写石鼓文,难认的字注以今字,便利今人认读。每鼓注明:「凡∼句,∼∼字,重文∼字」。精致玲珑,十分可爱!

2、“画卷墨”(休城胡开文仿古):打开画卷,图穷见轴,轴开见墨。圆柱形的画轴,是可以分开两半的两个半柱形锦匣。各匣贮墨五笏,共十笏,形制、模塑、图画、文字,各笏不同。

头部个半柱形锦匣,存五笏:“龙文双脊”、“乌金”、“延川石液”、“远烟轻胶”、“象管”。

第二个半柱形锦匣,存五笏:“金壶黑汁”、“八宝陈元”(背面有八个印章)、“黑松使者”、“香璧”、“仿李廷圭四和法”。

这些精制的美术工艺品,使人反复玩赏,爱不忍释,观之美不胜收,嗅之异香扑鼻!

喜报┃天台县文化馆选送节目在2021台州市农村文化礼堂团队暨“三团三社”建设成果展演上斩获“二金一银二铜”

喜报┃天台县文化馆理论***文章《论文化馆如何破解自身发展困境走向高质量发展》荣获浙江省新时代文化馆理论体系构建研讨活动征文一等奖

学习惠┃退役军人事务部关于印发《退役军人、其他优抚对象优待证管理办法(试行)》的通知

喜报┃天台县文化馆理论***文章斩获“全国级奖项”:《浅析下基层文化馆数字服务发展的现状及意义》获2021中国文化馆年会征文三等奖返回搜狐,查看更多

版权声明:本文由胡开文徽墨发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793